EC市場の拡大が進む現代において、物流業務の効率化がますます重要視されています。自社で物流を管理するのが難しい場合は、3PL(サードパーティー・ロジスティクス)を導入するのがおすすめです。

3PLとは、企業の物流業務を外部の専門事業者が包括的に受託するサービスのことを指します。物流コストの削減や顧客満足度の向上といったメリットがあり、物流業務の最適化を図れるのが魅力です。

本記事では、3PLの基本的な仕組みや導入メリットのほか、導入時の注意点や3PL事業者の選び方などを解説します。3PLの導入事例も紹介するので、自社にとって必要な物流サービスを見極める参考にしてください。

3PLとは?定義を簡単に解説

3PL(サードパーティー・ロジスティクス)とは、企業の物流業務を包括的に請け負う外部事業者のことです。

読み方は「スリーピーエル」や「さんピーエル」と呼ばれ、国土交通省では以下のように定義しています。

3PL(third party logistics)とは荷主企業に代わって、最も効率的な物流戦略の企画立案や物流システムの構築の提案を行い、かつ、それを包括的に受託し、実行することをいいます。

出典:国土交通省 |「3PL事業総合支援」

3PLは倉庫の運用や運送手配、在庫管理、物流全体の設計など、物流機能全体を委託できる点が特徴です。

「物流の効率化がしたい」「リソース不足に悩んでいる」など、物流に関するさまざまな悩みを解決できるように、物流戦略の立案から伴走してもらえます。

| 3PLの業務範囲 | |

| 物流戦略の設計 | ・自社の物流の課題や要望を共有して物流戦略を設計する |

| 検品・入荷処理・在庫管理 | ・入荷データと商品を照合し、倉庫に受け入れ、格納する ・商品の在庫を適切に管理する |

| 出荷処理・ピッキング | ・出荷データにもとづき、必要な商品を倉庫内から持ち出しする |

| 梱包・発送 | ・商品を発送できるように梱包して出荷する |

| 納品管理 | ・商品が納品されるまで追跡し、必要に応じて納品先へ各種連絡を行う |

近年では多くの企業が、物流コストの最適化や課題改善に3PLサービスを導入しています。国土交通省が公表している「3PL事業促進のための環境整備に関する調査」を見ると、55%の企業が既に3PLを活用していることが分かります。

| 3PLを利用していますか? | |

| 3PLを利用していて維持・拡大予定 | 55% |

| 現在は利用していないが今後利用意向 | 13% |

| 3PLを利用しているが縮小予定 | 2% |

| 利用する予定なし | 30% |

このように、物流課題を解決する糸口として3PLの活用が進んでいます。

3PLと1PL・2PL・4PLの違い

物流業界では、物流業務を担う事業者をファーストパーティー(1st Party:当事者)、セカンドパーティー(2nd Party:他者)、サードパーティー(3rd Party:第三者)、フォースパーティー(4th Party:第四者)と区分しています。

各パーティーで行うロジスティクスを「1PL」「2PL」「3PL」「4PL」と呼びます。それぞれ形態が異なるので、以下の表で確認してみましょう。

| 名称 | 形態 | 例 |

| 1PL (ファーストパーティー・ロジスティクス) | 企業が自社の物流をすべて管理・運営する形態(荷主による自社物流) | 自前の倉庫や運送網を持ち、自社商品を管理・運送するメーカーなどの荷主 |

| 2PL (セカンドパーティー・ロジスティクス) | 倉庫事業者や運送事業者などの専門企業に物流の一部を委託する形態 | 荷主が運送業務を依頼する運送事業者・宅配事業者 |

| 3PL (サードパーティー・ロジスティクス) | 物流の設計から運営までを一括で依頼する形態 | 荷主が倉庫運用・在庫管理・運送・返品処理など、物流に関連する業務を包括的に依頼する3PL事業者 |

| 4PL (フォースパーティー・ロジスティクス) | アセットを保有せず、サプライチェーン全体の戦略立案や構築、運用を行うサービス形態 | 荷主企業の調達、生産、在庫管理、輸配送に関わるプロセスの改善やコスト削減を図る4PL事業者 |

3PLと1PL・2PLの大きな違いは、物流全体を効率化するかどうかにあります。1PLや2PLと異なり、3PLでは物流の戦略立案から運用までを一括で管理するため、企業ごとに最適な物流設計を実現できるのが特徴です。

また、最近は4PLも注目されるようになりました。3PLは一般的に物流領域の設計、運用を担うのに対し、4PLはより広いサプライチェーン領域の設計、運用、コンサルティングを担います。

3PLと倉庫業の違い

3PLを検討するときに、倉庫業との違いが気になる方もいるかと思います。倉庫業とは、受託した商品を倉庫で保管、流通加工する業務です。

倉庫業は倉庫で商品を適切に保管することが主たる業務となるので、以下のような違いがあります。

| 事業者名 | 3PL事業者 | 倉庫事業者 |

| 業務の違い | 物流全体の最適化を目的としている物流の設計から物流業務まで一貫して委託できる | 基本的に倉庫運営を行う運送や物流全体の設計には関与しないケースが多い |

| 自社倉庫の有無 | 必ずしも倉庫を保有しているわけではない | 自社倉庫がある |

| 向いているケース | 物流工程の最適化を目指したい場合戦略的な物流設計をしたい場合 | 特定の倉庫業務を依頼したい場合 |

3PLと倉庫業の大きな違いは、物流全体の最適化を目的としているか否かです。特定の倉庫の運営や在庫管理、運送手配だけを担う業務は倉庫業や2PLが該当します。

しかし、全国に点在する複数の拠点の在庫管理や効率的な運送ネットワークの構築、物流コストの最適化までを担当する場合は、3PLの範囲です。

つまり3PL事業者は、荷主の指示にもとづいて物流業務を代行するのではなく、コンサルティングのような立場で自主的に戦略立案を行う業務までを担います。

倉庫の管理、運営だけを委託したい場合は倉庫事業者でも十分ですが、一歩進み物流業務の最適化までを求める場合は3PL事業者を選択するといいでしょう。

3PLの種類

3PLは、提供するサービスの形態や運営方式によって「アセット型3PL」と「ノンアセット型3PL」の2種類に分けられます。ここからは、各3PLの特徴について詳しく見ていきましょう。

| 種類 | アセット型3PL | ノンアセット型3PL |

| 概要 | 自社で倉庫や運送機器、情報システムを所有してサービスを提供する | 自社で倉庫や運送設備を持たず、パートナー企業と連携して物流サービスを提供する |

| メリット | サービスレベルを3PLがコントロールしやすい | 物量やプロダクトによって最適な設備や運送事業者を選択できる |

| デメリット | 3PL事業者の設備に依存するので柔軟性が低い | 3PL事業者が委託した物流倉庫や運送事業者によってサービスレベルに差異が生じる |

アセット型3PL(資産型)

アセット型3PL(資産型)は、自社で倉庫や運送機器を所有し、それらを活用して物流サービスを提供する事業者を指します。

倉庫のほか運送センターやトラックなどを3PLが保有しているため、物流やサービスの品質を管理しやすいのが特徴です。物流拠点の業務改善やドライバーへの安全教育など、細部まで管理を徹底できます。

荷主企業との連携もスムーズなので、トラブルがあった場合も迅速な解決が期待できるでしょう。

ノンアセット型3PL(非資産型)

ノンアセット型3PL(非資産型)は、自社で倉庫や運送設備を持たず、パートナー企業と連携して物流サービスを提供する事業者です。

自社の資産を持たないため柔軟に物流ネットワークを構築でき、特定の業界や商品の特性に合わせて最適な物流プランを提案できます。

ただし、物流拠点の管理や運送を外部企業に委ねることになるので、選定した事業者のレベルによって品質に差が生まれるのは難点と言えるでしょう。

3PL事業を展開する代表的な企業

3PL市場には多くの企業が参入しており、それぞれの強みを活かした物流サービスを提供しています。以下に、国内で3PL事業を展開している代表的な企業をまとめました。

| 企業名 | 特徴 |

|---|---|

| ロジスティードエクスプレス株式会社 |

|

| センコーグループホールディングス株式会社 |

|

| 日本通運株式会社 |

|

| 鈴与株式会社 |

|

| SGホールディングス株式会社 |

|

3PL事業者を選ぶ際は、各事業者のサービス内容を比較することが大切です。業務範囲や予算なども考慮したうえで、自社のニーズにマッチする事業者に依頼しましょう。

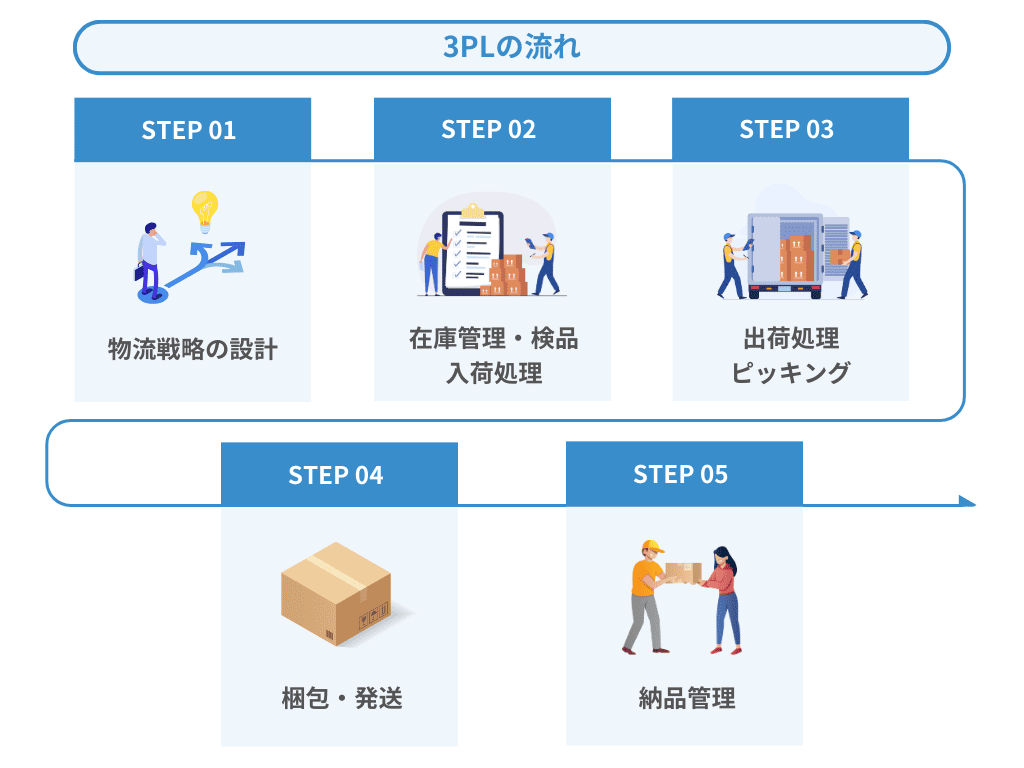

3PLの仕組みと業務の流れ

3PLは、企業(荷主)が物流業務を外部の専門事業者に委託し、物流全体の最適化を図る仕組みです。

3PL事業者は、以下のように物流戦略の設計から輸配送までを一括して担い、企業の物流負担を軽減します。ここでは、3PLの具体的な流れについて詳しく解説します。

1.物流戦略の設計

| 物流戦略の設計 | 物流の課題や目標を共有しつつ最適な物流戦略を提案してもらうこと |

まずは、物流の課題や目標を共有しつつ最適な物流戦略を設計します。物流戦略の設計では、物流の課題解決に向けて具体策を検討することが大切です。

たとえば、取り扱うプロダクトやサービスの特性を考慮して保管方法を決める、コスト削減の解決策を模索するなどが該当します。コスト削減にあたって、物流拠点の統廃合を実施するケースもあるでしょう。

自社の課題に応じた提案を受けられないと物流業務の最適化が目指せないので、物流設計力のある3PL事業者を選定することが大切です。

2.在庫管理・検品・入荷処理

| 在庫管理 | 企業の商品を適切に管理すること |

| 検品・入荷処理 | 入荷データと商品を照合し、倉庫に受け入れ、格納すること |

物流戦略の設計後は、3PL事業者が企業の商品を倉庫で保管し、適切な在庫管理を実施します。

まず入庫時に商品の数量や状態を検品し、商品を倉庫へ格納します。在庫管理では、倉庫管理システム(WMS)に商品情報を登録します。

最新の3PLでは、バーコードやRFID(無線ICタグ)を活用し、リアルタイムで在庫状況を把握するのが一般的です。

これらのシステムを活用して、企業側が在庫状況などをリアルタイムで把握できれば、販売機会の損失を防げます。どのような設備を導入しているか確認するといいでしょう。

3.出荷処理・ピッキング

| 出荷処理 | 出荷データをもとに現場へ出荷指示を行うこと |

| ピッキング | 注文の入った商品を収納場所から持ってくること |

ECサイトや店舗から注文が入ると、3PL事業者が出荷データおよび出荷指示書をもとに倉庫内に収納されている商品を取り出します。ピッキングは、運送ミスや返品リスクを防止するためにも重要な業務です。

近年では、倉庫内に自動ピッキングシステムやロボットを導入する3PL事業者も多く、人手不足の解消や作業のスピードアップが進んでいます。

出荷処理やピッキングを効率化できると顧客満足度の向上や利益拡大につながる可能性があるので、対応速度をチェックしておきましょう。

4.梱包・発送

| 梱包 | 商品を発送できるように梱包すること |

| 発送 | 運送事業者を手配して商品を出荷すること |

ピッキングが完了したら商品を梱包し、運送事業者を手配して出荷します。梱包作業では商品ごとに最適な梱包方法が求められるため、物流戦略を設計するときに情報共有しておくことが大切です。

またどのような発送手段が用意されているのか、どのエリアにどれくらいのリードタイムでお届けできるのか、確認しておくといいでしょう。

たとえば、国内外への輸配送を希望している場合は、海外にも対応している3PL事業者を選ぶ必要があります。

5.納品管理

| 納品管理 | 商品が納品されるまで追跡し、必要に応じて納品先へ各種連絡を行うこと |

出荷後は、必要に応じて出荷完了や追跡番号を納品先へ通知し、商品が納品されるまでデータを追跡します。

このほか、顧客の要望に応じて「返品対応」を行ったり、タグ付けやセット組などの「流通加工」を商品に施したりするケースもあります。委託の際はどの範囲まで3PL事業者が対応できるのか、確認しておきましょう。

3PLが求められている背景

3PLを導入する荷主企業はもちろん、3PL事業に参入する物流事業者も増加傾向にあることが分かります。ここでは、3PLが発展している背景をご紹介します。

| 3PLが求められている背景 |

|---|

|

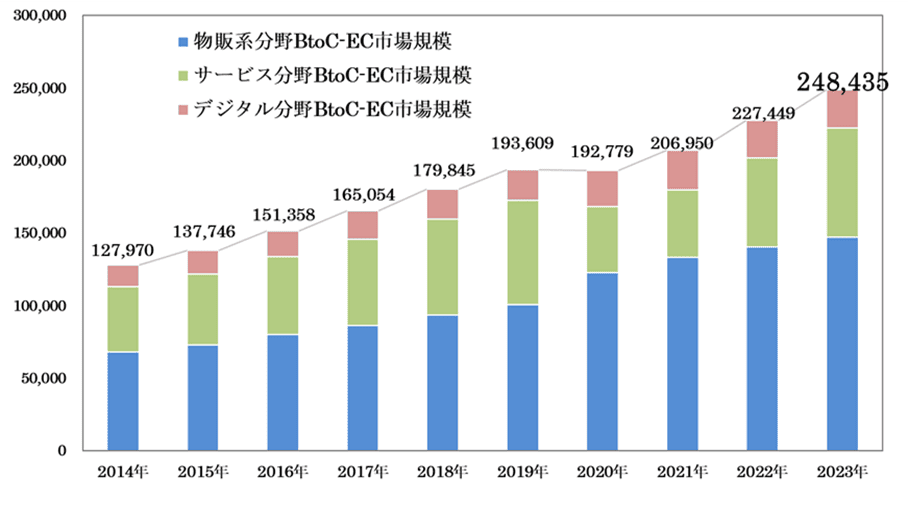

EC市場の拡大

3PLが発展している背景として、Amazonや楽天といったEC市場の拡大が挙げられます。

経済産業省が公開している「令和5年度電子商取引に関する市場調査」によると、2014年~2023年まで10年連続で物販系分野のEC市場規模は拡大し続けています。

EC事業では、顧客の要望に応じて迅速に商品を発送しなければいけません。

翌日配送や即日配送などの需要が高まり、結果として効率的な物流網を構築できる3PLのニーズが増してきています。3PLを導入すれば、専門的なノウハウと最新の物流システムを駆使して、効率的な物流を実現可能です。

顧客のニーズに応じた商品発送を行えるので、EC事業者の競争力強化にも貢献するでしょう。

EC事業者の場合は3PLの他に、前述したフルフィルメントサービスの活用が検討できます。フルフィルメントサービスは受注業務やカスタマーサポートなどのEC事業業務を一貫して委託できるため、よりノンコア業務を省けます。

企業のコスト負担の軽減

企業が自社で物流を運営すると、倉庫賃貸料や光熱費、設備費、人件費などが、利益を圧迫する要因となります。これらは多くの場合、繁忙期・閑散期に関わらず発生する固定費です。

事業規模が拡大するにつれて物流コストの負担も増加しますが、3PLを利用すれば物流コストを変動費として管理できるのが魅力です。

コスト負担を軽減しながら高品質の物流サービスを維持できるため、3PL事業者は企業の重要なパートナーとしても需要が高まっています。

地球温暖化問題への対応

地球温暖化問題への対応も、3PLが求められる大きな理由のひとつです。近年では二酸化炭素排出量の削減が世界的な課題となっており、物流業界も例外ではありません。

3PL事業者の多くは、環境負荷の削減を重視した物流システムを構築しています。

【3PL事業者の環境負荷配慮の例】

|

そのため、3PLを導入するだけで、ステークホルダーにSDGsやESGへの貢献をアピールできるのが魅力です。

このように3PLは、企業の社会的責任(CSR)を果たす手段としても重要な役割を果たしています。

3PLを導入するメリット

企業が3PLを導入するメリットは、主に以下3つが挙げられます。

| 3PLを導入するメリット |

|---|

|

本章では各メリットを詳しく解説するので、自社における導入効果を判断する材料にしてください。

物流コストを削減できる

企業が自社で物流網を構築・運営すると、倉庫賃料・システム開発費・人件費など多額のコストがかかります。固定費として物流コストがかかるため、企業によっては大きな負担となる場合もあるでしょう。

3PLを利用すれば、これらの物流コストを最適化できるのがメリットです。売上に応じて柔軟に物流を運営できるので、固定費の圧縮につながります。

また3PL事業者は、複数のクライアントの物流を統合的に管理しているため、スケールメリットを活かしたコスト削減が可能です。倉庫の共有利用や運送費用のボリュームディスカウントによって、各企業が抱えるコスト負担を最小限に抑えられます。

顧客満足度の向上につながる

3PLを導入すれば、顧客満足度の向上につながるのもメリットです。EC事業をはじめとする多くの業種では、迅速かつ正確な輸配送が顧客の評価を大きく左右します。配送の遅延や誤配送は、顧客の信頼を損なうだけでなくブランド価値の低下を招くリスクもあります。

3PL事業者に物流業務を委託すれば、正確でスピーディな運送を実現可能です。高い物流品質を維持できるため顧客の満足度が向上し、リピーターの増加やサブスクリプションサービスの解約率低下といった効果も期待できます。

自社のコア事業に注力できる

物流業務には多くの人的リソースやコストがかかるため、自社ですべてを管理するのは大きな負担となります。倉庫の運営・在庫管理・運送手配など複雑で手間を要する業務が多く、企業はこれらの業務に膨大な時間と資源を割かざるを得ません。

3PLを導入すれば複雑な物流業務を外部に委託でき、企業の経営資源を本業に集中させられるのがメリットです。新商品の開発やマーケティング戦略の強化といった業務に注力できるので、企業の競争力向上にも役立つでしょう。

3PLを導入する際の注意点

コストの削減や顧客満足度の向上といったメリットがある3PLですが、導入時にはいくつか注意したいポイントもあります。

| 3PLを導入する際の注意点 |

|---|

|

ここからは、3PL導入時の注意点を3つ解説するので、メリットと比較したうえで導入を検討しましょう。

自社の物流ノウハウが蓄積しにくい

3PLを導入すれば物流業務の負担を軽減できますが、自社の物流ノウハウが蓄積しにくくなる点に注意が必要です。

特に、長期間にわたって3PL事業者に依存し続けると、物流の最適化やコスト管理の判断力が低下する可能性があります。運送ルートの最適化や在庫管理の効率化といった知識がなければ、自社で物流を再構築する際も適切に運用できません。

また、3PLを導入すると物流業務を3PL事業者に一任することになるため、トラブル発生時の対処法を自社に蓄積できません。物流の遅延や在庫管理のミスなどが生じても、迅速に対応できなくなる可能性があります。

このようなリスクを軽減するには、3PL事業者と定期的な情報共有をして、物流に関する知見を維持することが大切です。自社の物流担当者が3PLの運用を把握し、必要に応じて調整や交渉ができる体制を整えておきましょう。

3PL事業者との連携が必要になる

3PLは物流業務を外部に委託する仕組みですが、事業者との密な連携は欠かせません。3PL事業者との連携が取れていなければ、商品の誤出荷や遅延などのリスクが高まる可能性があります。

特に非資産型の3PL事業者に委託する場合は、倉庫事業者や運送事業者など複数事業者との連携が必要です。プロダクトの特性や品質基準といった情報をスムーズに共有できない恐れもあるので注意しましょう。

物流業務の品質を維持するためは、業務内容や品質基準について3PL事業者と明確に取り決めることが重要です。契約時にサービスレベルアグリーメント(SLA)を設定し、具体的な業務範囲や対応スピード、品質基準を明文化しておくと良いでしょう。

依頼範囲は物流業務に限られる

3PLは、輸配送・倉庫管理・在庫管理などの物流業務に特化したサービスです。基本的に委託できる業務は物流関連に限られ、EC運用における受注処理や決済、カスタマーサービスには対応していません。

フルフィルメントサービスとは異なり、物流面にフォーカスしているため、業務範囲を正しく理解したうえで導入することが大切です。「どこまで自社で行うのか」「どこから3PL事業者に委託するのか」を明確にしておきましょう。

EC運用全般を効率化したいなら、フルフィルメントサービスを導入するのがおすすめです。

3PLの導入事例

本章では、実際に3PLを導入した企業の事例を2社紹介します。各企業が抱えていた課題や3PLによる導入効果などを交えて解説するので、自社における導入イメージをつかむ参考にしてください。

健康食品のEC販売の事例

健康食品を販売するEC企業では、事業の成長に伴い物流業務の負担が増大していました。社員の残業時間も増え、本来の業務に集中できない状況が続いていたといいます。

自社でのキャパシティに限界を感じていたところ、物流業務のアウトソーシングとして3PLを導入。物流増加に対応できるよう、EC・通販の物流業務を委託しました。

3PLの導入後は物流業務にかかる負担を軽減でき、本業に集中できる環境を整えられたそうです。また業務効率の向上によって社員の残業時間も大幅に削減され、働き方改革にも寄与しました。

参考:鈴与株式会社「物流業務の委託で、誤出荷の削減と業務の効率化を実現」

インテリアブランドの事例

インテリアブランドを展開する企業では、物流業務において「配送に関する問い合わせ対応が追いつかない」「誤出荷が月に数件発生する」などの課題を抱えていました。

顧客満足度の低下や業務の非効率化を懸念し、課題解決を目的として3PLを導入。3PLの導入後は物流センターの運営を最適化し、受注管理から出荷作業までのプロセスを整備しました。

検品の精度を高めたり配送の問い合わせ窓口を開設したりと、各課題を解決できる体制を整え、消費者目線での物流体制を構築できたそうです。

参考:SBSロジコム株式会社「物流事例:(株)Francfranc様」

3PL事業者の選び方

国内には多くの3PL事業者が存在するため、どのように選ぶか迷っている企業も多いのではないでしょうか。ここからは、3PL事業者の選び方を以下4つのポイントに分けて解説します。

3PLによる導入効果を最大化するためにも、ぜひ最後までチェックしてみてください。

| 3PLを導入する際の注意点 |

|---|

|

依頼したい業務に対応している

3PL事業者と一口にいっても、事業者によって提供しているサービス内容は異なります。自社が求める業務に対応しているかどうかを確認し、依頼する事業者を決めましょう。

なお依頼したい業務に対応していても、一定のクオリティを維持できていなければトラブルにつながる恐れがあります。契約前に他社事例などを確認し、安定した品質で業務を遂行できる事業者を選ぶのがポイントです。

品質の良し悪しは判断しにくいですが、作業品質に関する数値を的確に答えられる事業者なら信頼して任せられると言えるでしょう。

継続できる費用になっている

3PLを導入すれば物流コストを削減できますが、もちろん利用料が発生します。多くの3PL事業者が要問い合わせなので、導入費用や保管料などの総合費用を算出してもらい、継続して導入できるか検討しましょう。

3PL事業者によっては、繁忙期や商品の特性によって追加費用が発生する場合もあります。長期的な視点でコストを見積もり、費用対効果を見極めることが大切です。

なお倉庫を自動化している3PL事業者の場合は、倉庫内の人件費が人手中心の3PL事業者より軽い分、費用を抑えられるケースがあります。費用を少しでも抑えたい場合は、倉庫の自動化の有無も確認しておくといいでしょう。

安心して任せられるシステムを導入している

3PL事業者を選ぶ際は、物流システムがしっかり整備されているかも重要なポイントです。特に物流業務は顧客体験に直接的に関わる工程なので、倉庫管理システム(WMS)を導入している事業者が適しています。

システムの操作性やカスタマイズ性も確認し、自社の業務フローに適した事業者を選びましょう。自社の物流戦略に活用できるシステムを導入していれば、在庫の最適化や運送の効率化が進み、物流全体のパフォーマンス向上が期待できます。

リスク管理ができている

物流業務には災害や交通事情などさまざまなリスクが伴うため、3PL事業者が実施しているリスク対策も確認しておきましょう。緊急時の対応マニュアルを整備していたり、バックアップ体制が整っていたりと、リスク管理を徹底している事業者を選ぶのが理想です。

また物流業務では顧客情報や取引データを取り扱うため、セキュリティ体制が整っているかも重要な要素となります。運送時のトラブルや紛失に対する補償制度がある事業者なら、万が一の事態が起きても安心して対処できるでしょう。

3PLの導入を成功させるポイント

最後に、3PLの導入を成功させるポイントを3つご紹介します。それぞれ詳しく解説するので、3PLを導入する前にチェックしておきましょう。

| 3PLの導入を成功させるポイント |

|---|

|

3PL事業者に依頼する役割を明確にする

3PLを導入する際は、どの業務を3PL事業者に依頼し、どこまで自社で対応するのかを明確にすることが重要です。事前に業務範囲を定めておけば、無駄なコストの発生を防ぎ、効率的な運営が可能になります。

物流の品質を維持するためにも、3PL事業者と双方の役割を協議しておきましょう。依頼する業務範囲が決まったら、スムーズに引き継ぐマニュアルを作成しておくことも大切です。

情報共有を意識する

3PLを導入すれば物流業務を効率化できますが、完全に任せきりにするのはおすすめできません。物流業務における現状や課題、改善できたポイントなどを常に共有し、双方の足並みを揃えることが大切です。

特に在庫状況や運送スケジュールといった情報は、リアルタイムでのデータ共有が求められます。システム連携や定期的なミーティングを活用し、情報のズレが生じないよう心がけましょう。

情報共有を徹底しておけば改善が必要な業務フローも明確になりやすく、業務全体の効率化につながります。

サービスレベル・KPIを設定する

荷主と3PL事業者間でのサービスレベルを明確にし、具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定することも重要です。出荷ミス率や運送遅延率など定量的な指標を設定しておけば、一定の物流品質を維持しやすくなります。

またKPIのデータを活用すれば、物流プロセスのボトルネックを特定しやすくなるのもメリットです。KPIの達成度を定期的に確認し、改善を繰り返しながら品質の向上に努めましょう。

まとめ:自社に合った物流サービスを選び、業務効率を最大化しよう

3PLは、物流業務を専門の外部企業に委託することで、業務の効率化やコスト削減を図る手法のひとつです。EC市場の拡大に伴い重要性が増してきており、3PLを導入すれば企業の競争力向上も期待できます。

自社に合った3PL事業者を選ぶには、委託できる業務内容やリスク管理の体制などを確認することが大切です。3PLの対応範囲は物流業務に限られるため、EC全般の業務を効率化したいならフルフィルメントサービスも検討するとよいでしょう。

ギークプラスでは最先端の自動化技術と柔軟な運用を駆使して、物流効率の向上を実現する物流サービスを提供しています。物流業務に課題がある場合は、お気軽にお問い合わせください。